2.24

公里0

公里/小時8

公尺6

公尺

旅行日期:2013.11.02

偶然想來個小旅行,來到離家稍遠的地方隨興悠遊,訂了張到嘉義的火車票,卻巧遇鋒面來襲,風雨蕭蕭的冷冽氣息彌漫在這諸羅山城,難得太陽公公放假,這次行程也可以輕鬆點,嘉義市區的雨後散步,隨興逛逛囉 ^_^

哇 !! 第一次拜訪嘉義火車站耶~~ 這幾年的全台趴趴走雖然並未有意為之,但就在不知不覺之中,所有的台鐵一等站全都拜訪過了,無意中發現的有趣結果 ^_^

剛步出車站就遇到細雨紛飛,好久沒在這樣的天候出遊了,就當作轉換心情,來個不一樣的桃城另類體驗吧!!

中正路就在車站前方,果然是傳說中的旅館一條街,形形色色的廉價旅館林立其間,據說以前要前往阿里山的旅客,會先在嘉義市住一晚,隔天再出門,因為才造就這個奇特的現象~~

晚上要住哪一間呢 ?? 可得好好想一下呀 ¯□¯

第一間就是義興旅館,進去問價錢先,假日900元,平日700元,這是雙人房的價位,其實還有單人房,一晚只要600元,可惜因為數量少少,不開放預約,只能臨櫃詢問.......居然客滿 >_<算了,有得住就好 +_+

房間不算小,使用中央空調系統取代冷氣機,有無線網路,居然不用密碼 @_@ 另外隔音稍差,隔壁房間或走道上聲音大些都會聽到,再來就是服務人員還會幫忙叫"外賣"耶,真是好貼心的服務呀 ≧◇≦

嘉義縣舊稱諸羅縣,是最早的一府三縣之一,縣治本來設在佳里興,康熙43年(1706年)才遷到諸羅山,知縣宋永清立竹為城,是台灣第一座城池,歷年來多次改建,直到光緒時期,已是有著"桃城"暱稱的堅固城池~~

乙未戰爭給桃城帶來重創,日治時期又遭受地震風災侵襲及市街改正,城牆遺跡盡皆消失,僅存的東門樓也因不復舊觀在1998年被拆除~~諸羅縣城的範圍並不大,非常適合來個古城一日遊~~

只是今日倒是沒這個打算,大概就是國華街、蘭井街一帶晃晃,最後再從北榮街那裡走回去休息,基本上是有什麼就看什麼,超隨興的嘉義雨後散步 ^_^

從中正路往東出發,途中發現這間第一銀行XX分行,雖然外牆字樣早已除去,但仍隱約看出,這裡曾是銀行的根據地,時光的流逝在無情歲月催化下,曾是金融重鎮的服務據點到如今這般頹圮的模樣,有些不勝唏噓~~

途中經過這間中央醫院,好氣派的名字,裡邊的擺設仍保有舊時代的風華,看起來似乎仍在執業中~~

當時隨意拿起相機拍拍,回去一查才發現他是由王其文醫師開設,他是長崎原爆的受害者,身上至今仍殘留輻射塵,年近百歲卻依然十分硬朗,更是台灣首位獲得日方補償的原爆受災者 !!

居然還有這樣的歷史淵源,若不是停下腳步多看它幾下,只怕早已錯過並淡忘,台灣真是臥虎藏龍,在許多小地方都能找到驚奇發現 @_@

在中正路、新榮路口看見遇見這間嘉義藥局,洗石子牆面與立面山牆隱約帶有昭和時期的建築風格,圓拱長條窗及圓窗呈現出古典建築之美,據說它建於1947年,也只有那個時代才能看到這樣的特色建築,現在反而看不太到了 +_+

這間房子的主人姓啥 ?? 從山牆上那大大的"何"字就一目瞭然啦 XD

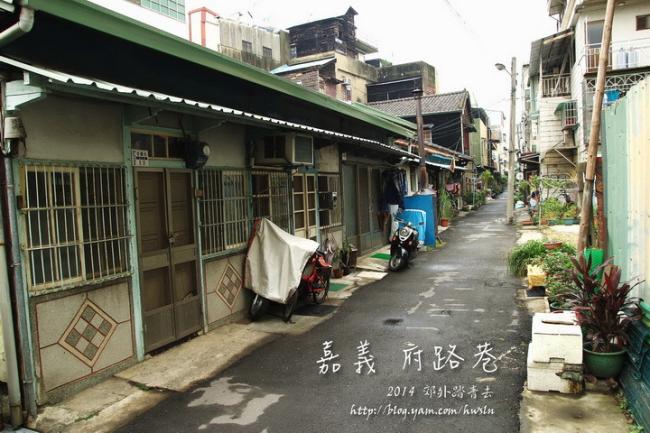

本來欲尋訪府路巷的所在地,雖已來到府路里,但疑似走錯路,一直在蘭井街繞圈圈,哪A安ㄋㄟ @_@

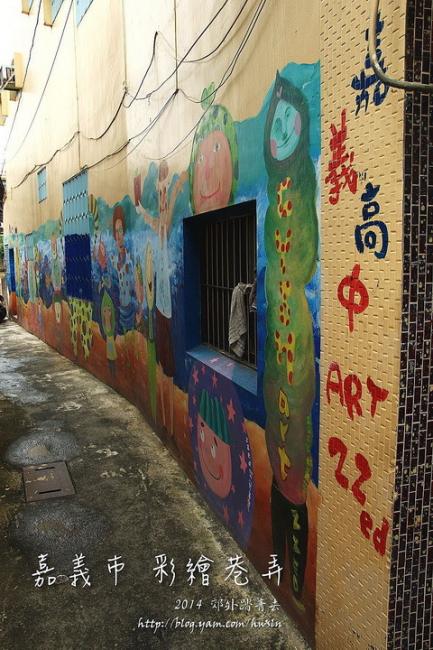

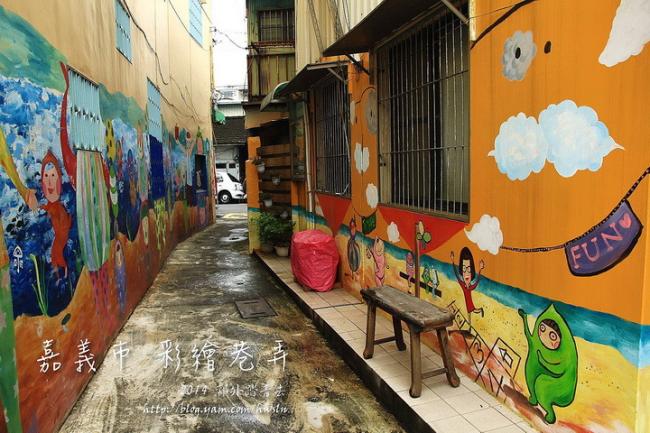

經過蘭井街208巷,瞥見巷口牆上有著奇特的顏色組合,深入一看才發覺這裡並不簡單,兩邊牆上盡是五彩繽紛的美麗彩繪,原本生硬冷陌的巷道變得柔可人,大海與沙灘的遼濶感令人心神怡,在這樣一處不甚寬的小巷裡營造出這般精采多姿的活潑氣息,看了直教人難以忘懷,超驚豔啦 ^o^

無意發現這處被譽為嘉義市最美巷弄的小天地,原來嘉義市區裡還有這樣讓人印象深刻的意外驚喜,完全沒料到到今次散步之旅來遇到它,激動的思緒久久不能忘懷呢 ^_^

p.s 感謝嘉義高中美術班的創作,妳們的作品真是太有才了 ☆_☆

昔日被稱做磚仔埕的地方如今變成了府路公園,先前的細雨在這裡的花兒上化作點點露水,偶然滴落的景象仿佛也將我的心帶走,蹲在這裡欣賞它們隨風擺動的身影,其實也是挺享受的呀

^﹏^

期待已久的嘉義弄巷小旅行,並非要去尋覓藏身其中的美味小吃,而是要來趟穿越古今的歷史尋幽.........

國華街靠近中山街的部份在清朝時期發展逐漸發展起來,人稱"新店街",乾隆29年(1764年)的《續修臺灣府志》記載"新店街:西門外街尾橋頭",算是諸羅縣城西門外的一處熱鬧聚落,這個地位居南方的街尾,所以又稱"新店街尾"~~

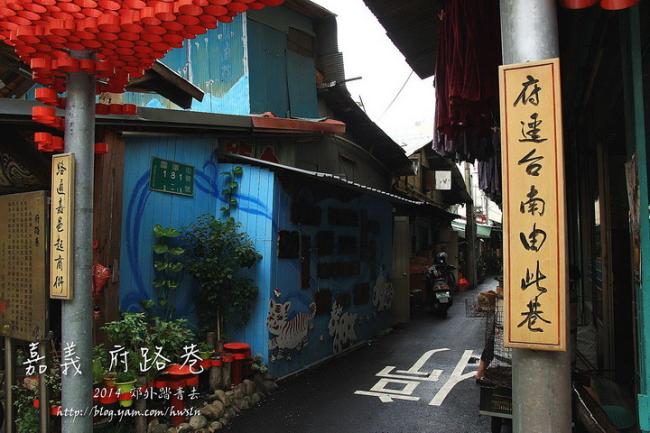

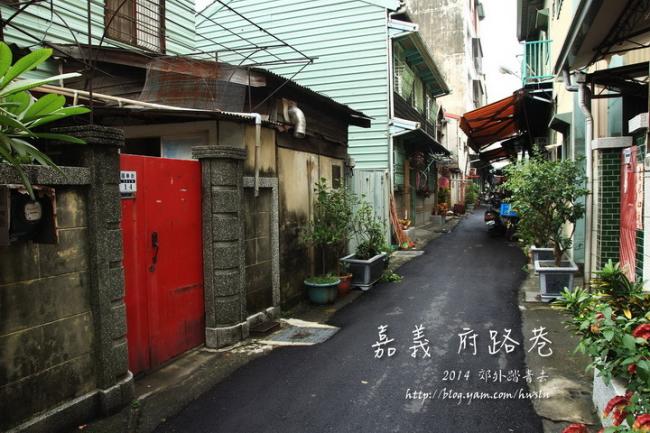

府路巷據說是由嘉義仕紳賴時輝與陳熙年出資所建,從新店尾出發,可通往台南府城的道路,上鋪石板,大大提升嘉邑與府城間的交通便利性,可惜百年來的發展早已讓它失去原貌,如今僅存國華街181巷、忠義路63巷還依稀可見古道痕跡,政府在國華街這邊的巷口立有一塊解說牌,介紹府路巷的由來~~

國華街、蘭井街口的一間名為"咱台灣人的冰"的店面正是畫家陳澄波的故居,當時居然沒注意到.....太糟糕了

從巷口望過去,會看到另一邊牆上有三個動物圖案,分別是虎、鹿、象.......有特別意義的哦 !!

將它們合起來念,速度快一點就知道啦 XD 與這條巷子的名稱有關哦 ^_^

巷道裡新舊建建築夾陳,上一秒看到的是百年紅磚古厝及洗石子外牆老屋的歐式典雅,下一刻見到的卻是鋪滿鐵皮的房舍與平凡無趣的現代化水泥樓房,比起府城裡以神農街為首的眾多老街,有些小小遜色~~

雖然時代的變遷讓它從大道變成小巷,石板路亦變成柏油路,但以它在嘉義市的歷史意義而言,應該可以將它的境界再提升,畢竟陳澄波在1927年所繪的《嘉義街外》及《溫陵媽祖廟》都能見到的影子,如果能在入口擺一幅《嘉義街外》的畫作,並同時標示府路巷與陳澄波故居的位置,那可就真的是超讚的呀 ☆_☆

府路巷裡的小廟要叫做什麼名字呢 ?? 當然是府路宮呀 XD

走出忠義街63巷(左方那棟門前停著大卡車的木造平房旁邊就是出口),來到延平路,站在民生北路往西邊望去,林立的大樓下是車如流水馬如龍,再也找無小巷踪跡,短短幾百公尺的府路巷就這樣走完了~~

人雖然是出來了,但心好像還停留在裡邊..........................

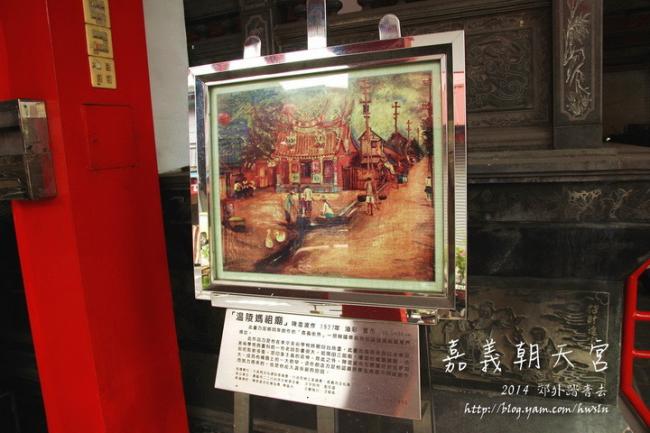

朝天宮 ? 嘉義市也有朝天宮 ?? 在這午後時分,與桃城最早創建的天后宮在在延平路、國華街口相會~~

相傳廟裡供奉的媽祖是先人從泉州溫陵攜來嘉義,所以又稱溫陵媽祖廟,原先是供奉在西門內街,可惜毀於1906年的梅山大地震,之後遷至新店尾,大正八年(1919年) 在當地仕紳及各地信徒的支持下重建,隔年動工,歷時三年完工,成為擁有三進的嶄新廟宇,又因為乾隆年間曾有朝天宮僧人來此做主持的因緣,便更名"朝天宮"~~

日治末期廟產被沒收,媽祖娘娘被迫暫時移駕城隍廟,二戰時期又不幸遭空襲炸毀,現貌是戰後所重建~~

由於西城門被拆除,城樓上所奉祀的安順媽也一齊迎來此地供奉,可以說是同一間廟裡祭祀兩尊來自不同廟宇媽祖的奇特現象~~

日治時期台灣知名畫家陳澄波在1926年以一幅《嘉義街外》入選帝展,是當時第一位入選的台灣人,之後連續兩年繪製《嘉義街外》,都是從國華街南邊的角度來作畫,大片的前景及在右方消失的視點是這些畫作的最大特色~~

這幅1927年的《溫陵媽祖廟》與同年完成的《嘉義街外》可說是同一組畫作(類似寬景圖),右邊的道路正是國華街,代表現代化的電線桿及代表傳統的廟宇相互呈在同一個畫裡面,強烈的反差或許是象微嘉義市已逐漸遇向現代城市,其實從另外兩幅《嘉義街外》似乎也能看出一些端倪~~

當時的溫陵媽祖廟剛落成不久,新穎鮮豔的外貌格外顯眼,由於其老家就是媽祖廟北方不遠處,穿越府路巷便能來到此處,興許是小時候遊玩的地方,長大到日本念書放假回鄉休息之餘,選擇的油畫創地點,自然是以自己小時候便熟悉的地方,畫面作裡隱約可以見到陳澄波故居,當時他是用什麼心情來作畫的呢 ??

朝天宮因舊廟毀於空襲而改建的此時,可以一睹陳澄波大師的畫作來想像溫陵媽祖廟以前的宏偉樣貌,進而認識陳澄波對嘉義市的深厚感情,多虧這幅畫,進而了解許多以前都不知道的事情呢~~

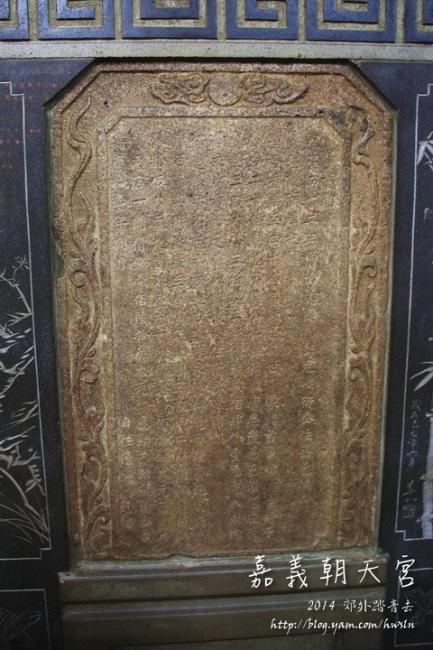

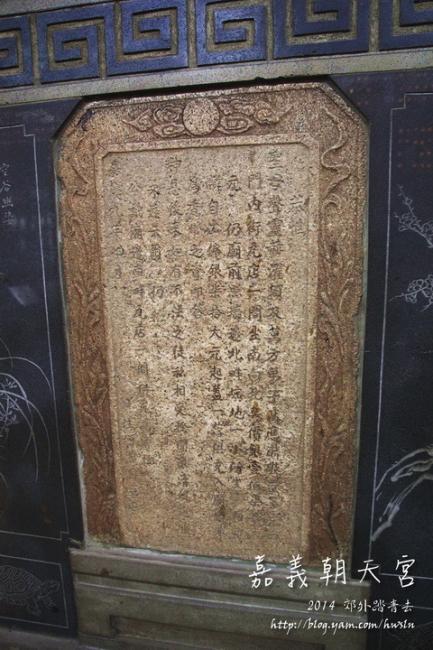

廟裡現藏有兩塊石碑,分別立於嘉義九年及十一年,主要記錄北港朝天宮僧人妙琛與師兄歧衍來此主持廟務,為了增加香燈費用,而為朝天宮增設田園瓦店並收取租稅等措施,做為維持香燈的費用,碑文仍稱此廟為溫陵廟,看來這似乎不是俗名,而是正式的廟名(雖然《臺灣府志》是記錄成天后宮)~~

當時在觀看這兩塊石碑時,廟方人員很熱心向我介紹有關它的相關故事,接著說以前廟裡曾珍藏不少歷史文物,現在卻只剩這兩個,言語之間充滿了惋惜,接著再說因為歧衍與妙琛這兩位北港朝天宮有記載的僧人曾經在這裡做過主持,所以後來才會改名朝天宮~~

所以說嘉義市朝天宮並非北港朝天宮的分香才取此名的 !!

穿越國華街,沿著延平路往東走,沒幾步就發現這家販賣紅豆餅的店鋪已經開始營業,恰巧肚子餓了,便趨前想要買幾個來充飢,看到旁邊的招牌寫著中午12半以後請勿停車.......裡邊莫非大有文章 ??

仔細看那個招牌,居然有藝人的簽名 !! 不會是來到了傳說中的巷弄美食吧 !!! 上邊那個4個50元、8個100元有些多餘,反倒是那1個13元、2個25元、10個120元還比較有用~~

回去一查才曉得原來這裡是鼎鼎大名的蘇記傳統紅豆餅,明明從頭到尾都沒看到"蘇記"二字,名頭卻是如此響亮,想必每天都有許多忠實的顧會來這裡報到,到底是有多好吃,待會兒就來試試 ^_^

紅豆餅嘛......當然要買紅豆啦 XD 另外再搭配青菜來品嚐一下,特別推薦這個青菜,裡邊尚有一些肉塊,濃郁鮮嫩的湯汁在咬下去的瞬間口裡爆開,外皮酥軟的口感真是有夠讚,一入手便吃起來的決定果然是對的,稍熱手的觸感正是它最佳品嚐溫度,沒幾口便將它吃完,充足的份量讓我兩個就很飽了呀 ^_^

嘉義美食初體驗,原來不是只有火雞肉飯,就連紅豆餅也能這麼好吃呀 ≧◇≦

走在忠孝路上轉進蘭井街,四處張望都發現,後來才赫然發現它就隱身在路邊機車旁,有些冷清,它就是嘉義境內最著名的一口井,蘭井街與曾經存過的蘭井里名稱由來---紅毛井~~

相傳荷蘭人在十六世紀來台時,曾在諸羅山社一帶活動,這口井就是當年所留下來的,早在康熙53年(1714年)的《諸羅縣志》就提到” 紅毛井,在縣署之左。開自荷蘭,因以名。方廣六尺,深二丈許,泉甘洌於他井,相傳居民汲飲是井,則不犯疫癘,鄭氏時,有吳智武者鎮守斯地,重修之”~~

龍目甘泉是康熙年間的諸羅八景之一,它指的是基隆社寮島的龍目井,被形容為"獨甘冽冠於全台",雍正元年(1723年)淡水廳設立,龍目井歸其所轄,但乾隆七年(1742年)的《重修福建臺灣府志》並未將它從諸羅八景內剔除,卻寫成龍目泉甘…….筆誤 ??

乾隆29年(1764年)的《續修臺灣府志》仍將”龍目泉甘”列入八景,但後邊又加上註解”…..按龍目泉今隸淡水;乾隆二十七年知縣衛克堉改定曰「蘭井泉甘」”,自此紅毛井取代龍目井,正式成為嘉邑勝景之一

日治時期由於自來水昔及,紅毛井逐漸被人遺忘,戰後曾在1970年整修並在井口加設欄竿,1998年卻將原本的方井改成圓井,古意盡失,畢竟不像府城大井頭般早已化為歷史塵煙,如果可以恢復原貌對它才是最恰當的吧~~

先前看到蘭井街的名字,直覺就認為它一定跟井有關 !! 哈~~果然是真的 ^_^

右轉吳鳳北路,沒多久就會來到嘉義城隍廟,是市區內少數躲過日治末期寺廟整理運動的廟宇,亦未毀於1906年的梅山大地震,加上它本身的不凡歷史地位及擁有眾多藝術價值極高的建築雕飾,當初計劃嘉義市區散步之旅時,就有想過要到這裡探訪一番,嘉義市古剎之首,說什麼也要來看一看呀 ^_^

諸羅縣在康熙43年(1704年)將縣治從佳里興至諸羅山後,直到11年後才在知縣周鍾瑄主持下興建城隍廟,初時只是個小廟,沒多久便在雍正十年(1732年)重修,乾隆29年(1764年)知縣張所受甫到任便捐俸重建,在當地仕紳大地支持下,隔年落成,是當時縣城內最宏偉的廟宇~~

進入日治時期,廟方致力與日本統治者維持良好關係,或許因為如此,在後期的皇民化運動裡,它被列為市區三座指定保留廟宇之一,在嚴厲執行的眾神歸天政策下,嘉義市尹伊藤英三依然參與昭和年間的改建工程,誠屬不易~~

戰後亦曾多次改建,香火日漸興盛,後殿在1980年改建成高樓。雖然曾在921大地震受損,但很快就恢復原狀,現在的嘉義城隍廟有許多值得一探的歷史文物及藝術傑作,不論是散心還是專程來訪,絕對都會滿載而歸的~~

明明只是石雕,整體表現卻是極為生動活發,鮮明的形象會有那種好似就要跑出來的感覺,縱是外行人看熱鬧,卻也是看得津津有味 ^_^

p.s 許多地方都能看到獸肉商的題字,該不會是與附近的東市場有關吧 ??

昭和年間那次整修奠定了嘉義城隍廟的藝術地位,當年由溪底派大師王錦木規劃設計,整體建築呈現泉州溪底派風格,繁雜的看架斗拱是重要特色,正殿上方的藻井也是風格獨具,只是這裡香火太旺,樑上的建築雕飾幾乎都被薰黑,反倒是正殿龍虎兩邊的交趾陶因有罩子保護,色彩依舊鮮豔,視覺效果上更加吸引人~~

安座正殿神龕裡的城隍爺表情寧靜祥和,仔細端祥反倒會讓心裡感到安靜,竟能將神像雕得如斯出神入化,真是好讚的工藝呢 ^ ^

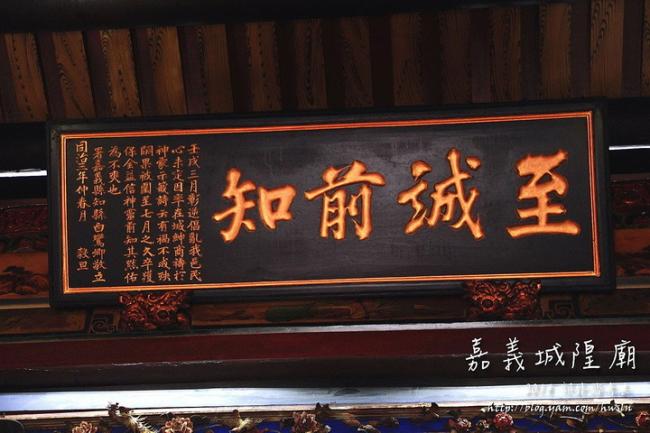

同治元年(1862年)的戴潮生之亂,烽火遍及中台灣,嘉義縣亦不能倖免,當時的嘉義縣城被敵軍包圍,眼看就要被攻破,為了安定人心,知縣白鷥卿率領民眾來到城隍廟祈求並請示籤詩,詩中有句"有禍不成殃",被解讀為"不城殃",意指縣城不會有事,果然沒多久,戴軍勢力被來台增援的清軍及城內守軍合力擊退,所以才有這塊"至誠前知"匾額來紀念此事~~

同治13年沈葆楨來台後,在嘉邑仕紳的請求下奏請朝廷加封城隍尊號,甫即位的光緒皇帝便賜封嘉義城隍為綏請候,地位等同府城隍,《欽定大清會典事例》記載".....光緒元年,敕封福建臺灣嘉義縣綏靖城隍之神.....",是台灣本島上唯一得到皇帝敕封的城隍廟,有清一代,只有澎湖媽宮城隍廟與這裡有此殊榮~~

匾額上不但有題字還有介紹此匾由來的文字,就算是啥也不知的外地遊客也能一看便知,好貼心的設計呢 ^_^

下方的交趾陶聽說是林添林及陳專友兩位大師的拼場之作,雖然兩側牆上交趾陶也很有看頭,但在這裡可以盡情欣賞寶石釉 v.s 水彩釉的藝術傑作,一眼望去便能盡收眼底的感覺真的很讚呀~~

正殿的四點金柱外邊又另立副點金柱,彼身柱身顏色不一,卻都是昭和年間的產物, 上邊的柱頭非常有意思,本來想看白菜頭,沒想卻發現另一個更有趣的東西~~

居然是愛奧尼克柱頭 !! 在中國傳統廟宇遇見西洋風情,繼彰化南瑤宮後再度與它相遇,藏的真好,若不是心血來潮之下抬頭仰望,幾乎不可能會發現這個超有意思的建築采風,哈 !! 好難忘的畫面~~

今次嘉義市散步之旅,印象最難忘的瞬間,絕對少不了它呀 ≧◇≦

都來到了城隍廟,大算盤當然也是不能錯過的呀,它是道光21年(1861年)晉江善信龔道南所捐獻,百年來的香煙將它薰染成一片漆黑,也算是廟內重要文物~~

嘉義城隍廟在嘉邑境內備受尊崇,歷任知縣及官紳所獻匾額不少,其中最珍貴的當屬這塊光緒13年(1887年)的"臺洋顯佑"匾,《清德宗實錄》記載"乙亥,以神靈顯應,頒福建臺灣嘉義縣城隍扁額曰:臺洋顯佑",據說是因為城隍爺在中法戰爭時顯靈事蹟而被朝廷封賞,不過當時嘉義城隍爺已位列綏靖侯,顯佑伯已是舊職,這之間的差異頗令人玩味......

因為這個緣故,使得這裡成為台灣眾多城隍裡,唯一擁有皇帝御賜匾額的城隍廟~~

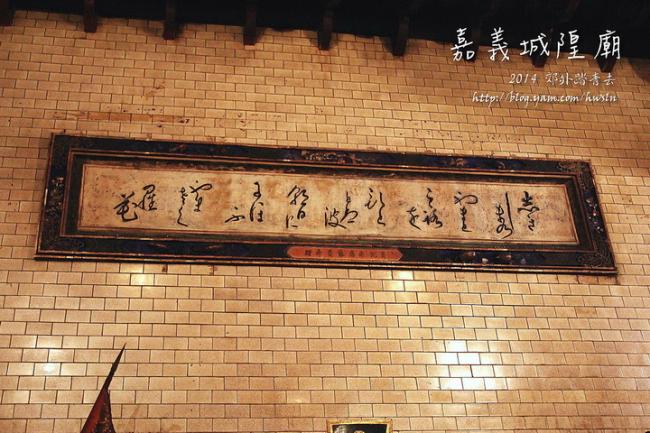

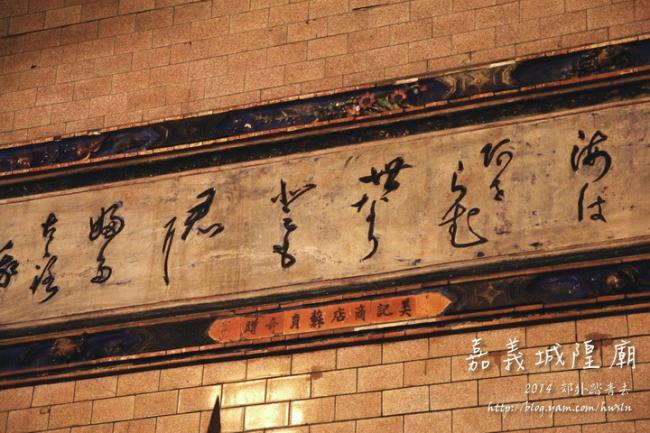

嘉義城隍廟裡有項全台僅見、獨一無二的文化資產,就是和歌對聯交趾陶~~

初時見到兩側牆上那完全不曉得在寫什麼的文字,便有些好奇那是什麼東東,後來才猛然想起這不就是傳說中的和歌對聯嗎 ?? 上邊內容取材自日本和歌,與城隍廟搭不上關係,下邊落款美記商店蘇育奇,如果不是為了化解皇民化運動的威脅,這樣極具日式風味的東西又怎麼會出現在台灣傳統廟宇裡 ??

那個紛擾的年代終究已是過去式,無論這個奇特的文物會出現是基於什麼樣的背景,如今已是廟方相當特別的珍貴文物,而且還是利用在交趾陶製成,在這以出產交趾陶聞名的嘉義,更是別具意義呢 !!!

後殿有供奉十八司,正殿旁又另有奉祀陰陽公,陰陽公不會是指陰陽司吧.........畢竟身為城隍爺的秘書長,隨伺身邊是很正常的。神桌下面供奉虎爺,只是數量也未免稍微多了些~~

從三司到二十四司,唯二會出現的成員,除了陰陽司,再來就是速報司,從名稱大致可以知道,行動速度應該是很快的,只要得到訊息都會快速回報,所以執行工作會很有效率,只是不知為何會獨立出來祭拜 ?? 這樣景象在台灣的城隍廟裡倒是十分少見~~~

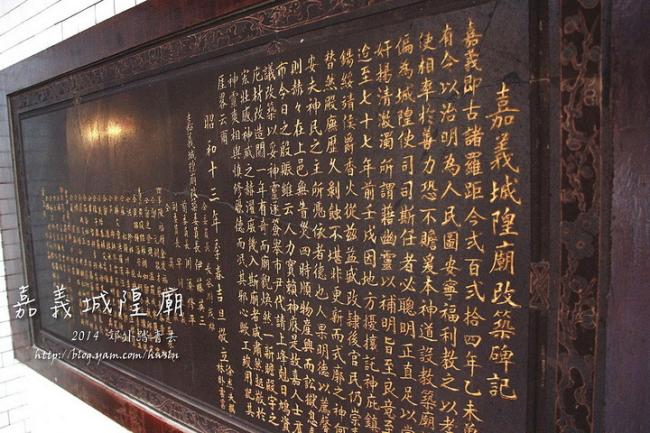

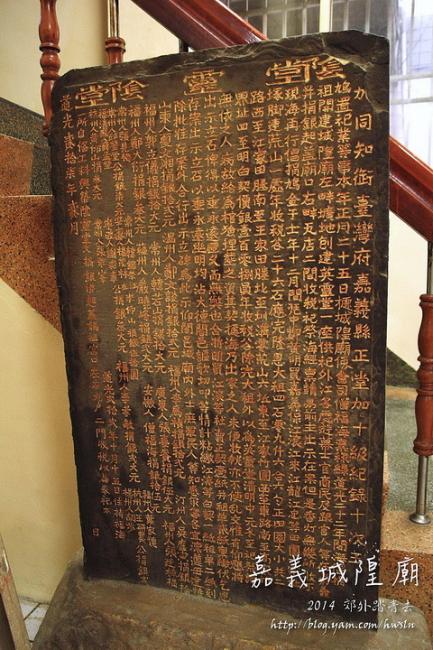

廟內最早的石碑應是建廟之初所立的《諸羅縣城隍廟碑記》,但早已不存,現在這塊"重建城隍廟碑",是乾隆30年(1765)改建落成時所立之碑,是現存碑裡最古老的~~

碑文裡的"臺北"指的是當時的台南府之北啦 XD 另外文中不見嘉義字樣,是諸羅縣時期的珍貴文物,非常值得一看 !!

《嘉義城隍廟改築碑記》詳細記錄嘉義城隍廟在日治時期最重要的改建過程,完工後徹底改頭換面,廟內建材大多可見到昭和字樣,這塊立於昭和13年(1938年)的石碑透露出當時嘉義市內廟宇改建的艱困~~

除了改築委員會正副主委都是日本人外,若非文中所提到的"簽舉市尹代請上峰"的動作有達成,只怕改建之議遙遙無期,皇民化運動時期的台灣傳統廟宇,只能想盡辦法地求生存的時代無奈~~

走進後殿會發現一個很奇妙的現象,倒不是因為這裡奉祀媽祖娘娘,而是居然出現大天后宮字樣,嗯.......想必應該是發生過什麼樣的事情,才會有現在這個畫面出現~~

話說建於康熙年間的大天后宮曾是嘉義市著名古剎,數百年的經營卻在1906年丙午大地震毀於一旦,自此媽媽娘娘移駕嘉義城隍廟後殿,原來還這段歷史淵源,昔日諸羅山兩大古廟如今合祀一處,好奇妙的緣份呀~~

嘉邑城隍爺蒙光緒皇帝敕封綏請侯,但卻只有十八司,若要昇格成二十四司應該也OK吧 !!

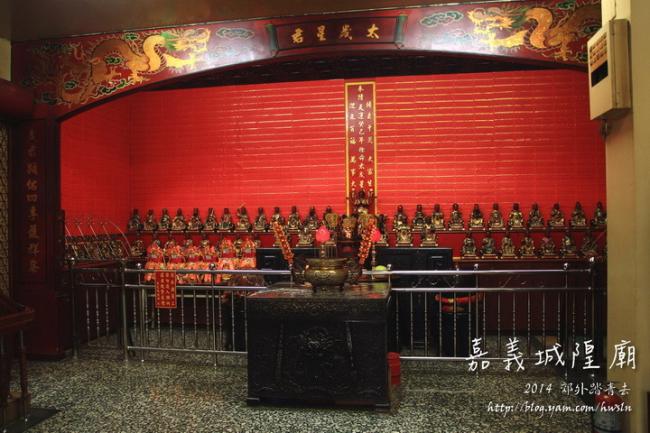

這裡的太歲殿也是規模完整,六十甲子太歲的神像一應俱全,每年都會將那一年的值年太歲請出來祭拜,現在祭拜太歲是越來越講究了~~~

後殿前往二樓的樓梯旁有塊《英靈堂祀業示告碑記》,立於道光27年(1847年),內容描述廟方興建陰靈堂(英靈堂)以收葬客死喜義卻無人處理的異鄉人仕,事關金錢運用,於是邀請嘉義縣知道王廷幹立碑以徵公信~~

從裡邊所列的捐題人名單可以看到當時嘉義市內的族群遍及大陸沿海各地,當年的市街熱鬧景象可見一斑~~

本來想說過一會兒再去看看《阿拔泉社番租充為香燈示告碑記》的,結果居然忘記了 !! 殘念 >_<

廟埕前方的巨大山門真是超壯觀,見過一次就不會忘記,正面寫著廟名,後方則是寫著綏靖侯,再次體認到當年光緒帝敕封之舉實在是嘉義城隍廟乃至嘉義市的無上光榮呢 !!

吳鳳北路往北走左轉來到公明路,這一小段路是清朝時期的布街,昔日布莊櫛比鱗次,只是時過境遷,現在只是平凡的街道............這裡有間挺特別的廟宇,近在眼前,走沒幾步就到囉 ^ ^

開基古廟福德祠,又名布街境開基古廟,位居公明路一隅,在兩棟大樓夾縫中求生存,據說是嘉義市內最古老的土地公廟,但因廟宇曾在1906年的丙午大地震中毀壞,雖曾重建,但在皇民化運動廢廟, 所幸神像被羅姓民眾請回家中奉祀,戰後才又重建,雖然不復原貌,不過裡邊流傳著與建廟有關的感人故事,至今仍為人津津樂道~~~

廟簷下掛著一塊"開基古廟"匾額,嘉慶四年(1799年)所立,一旁落款寫著"布街弟子仝建",曾經熱鬧的布街僅能在這裡尋得些許往日光輝.........

開基古廟雖然被尊為諸羅縣城第一座福德祠,但創建年份不詳,裡邊除了祭祝土地公公外,還配祀徐良泗、林登章的牌位,並稱二公,據說此廟的建成與他們有關~~

傳說林登章曾因涉嫌案件而被關在縣衙大牢裡,其妻帶著賣女得到的銀雨要前去保釋,不慎途中遺失,被不良於行的乞丐徐良泗撿到,他雖人窮志不窮,後來還到失主返回急尋時便全數歸還,氣節之高,令人動容~~

後來林登章夫婦在布街開店做生意,為了報恩便找徐良泗合夥經營,由於事業順利、業績長紅,他們認為是神明保佑,於是在街上籌資興建土地公廟(後來的開基古廟),並留有田產現金做為春秋祭祀之資~~

當年徐林二公所居之地就是開基古廟現址,當年的一段義行成就後來的佳話,縱使廟雖小,卻感到十分宏偉呢 !!

這次本來有打算乘坐嘉義客運的,沒想到最終還是與它無緣,反倒是嘉義縣公車坐了好幾次 3_3

隨意走走,遇到這間侯耳鼻喉科,與嘉義藥局類似,都是有著簡約風格的洋樓建築,優雅的建築線條,看了十分賞心悅目~~

穿越舊稱暗街仔的成仁街,在北榮街的交會處發現成仁宮,嘉義市內最早的保生大帝廟,峨巍的廟貌在花花綠綠的棚子遮掩下有些看不真切,天空飄著微微細雨,不知怎地,竟有些淡淡的愁思悶在心裡發不出來......

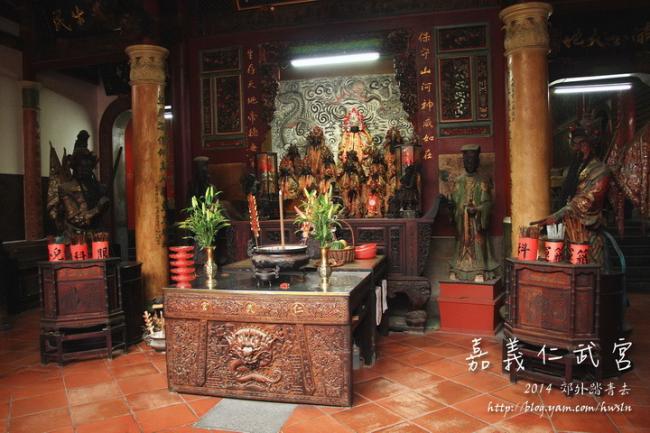

相傳統明鄭時期將駐守高雄仁武的仁武鎮調來此處,當時官兵祭拜的大道公也一齊前往,建小祠祭拜,康熙40年(1701年)諸羅知縣毛鳳綸建廟時,為紀念此事而命名仁武宮~~

大正年間曾因市街改正時廟地被劃為道路,以蔡耀廷為首的當地仕紳便募資發起遷建至現址,卻在皇民化運動時被廢,廟產被政府組成的濟美會佔去,神像只得暫棲城隍廟,戰後才又返回,但廟內文物盡皆遺失,僅剩一座道光年間香爐,真是非常可惜~~

三川殿的的架構挺有意思,挑檐桁下的吊燈除了宮燈造型外,還有蓮花及牡丹,中間還呈現內凹格局,這些吊筒亦做斗拱與挑檐桁及壽樑相互支撐,繁雜的雕飾讓人看了個是目不暇給,很特別的設計呢 ^ ^

這個書法寫得漂亮,漆黑的字樣反倒有種深隧的幽然,忍不住多看了幾眼~~

聽說拜殿龍柱是1926年所建,日治時期的廟宇建築藝術已臻成熟,現在新建的龍柱只要不過於花俏繁瑣,再弄得古樸些,根本就分不出來~~

還沒到拜殿,先到三川殿,一對龍柱看起來不似古物,近看卻盡是歲月滄桑,柱身上的雕飾皆蘊含古意,在某個角落發現丙寅年的字樣...........那不就是1926嗎 ?? 加上看不到年號,懷疑它就是昭和年間的產物,因為進到裡邊反倒尋覓不著......哎呀 !! 三川殿與拜殿差別很大吧 @_@

正殿供奉保生大帝,柯林斯式柱頭十分搶眼,兩旁的籤筒都是藥籤,諸如小兒科、眼科、齒科.....等都能在這裡獲得解答,大道公神力無遠弗屆,參拜香客雨露均霑,合掌頂禮之後,緩步走出這嘉義三大古廟裡排名第二,名列市定古蹟的仁武宮~~

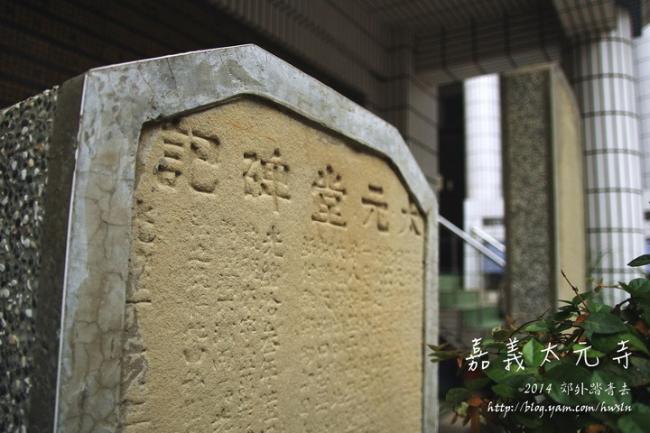

轉進成仁街207巷,會看到一間高聳雄偉的廟宇,原來是太元寺,與這條迷你小巷有些不太搭~~

雖是建於道光26年(1846年)的古廟,但現在已看不到古意,特地繞到這裡來,是聽說這兩塊古碑放在戶外,想說差不多該結束這段行腳之旅,便順道來參觀下~~

太元寺舊稱太元堂,廟旁空地安放有兩座碑,分別是同治13年(1874年)的太元堂牌記及光緒13年(1887年)的太元堂碑記,只是兩塊碑面風化情形頗為嚴重,太元堂牌記甚至已有部份破損,碑文裡寫有"圖謀霸佔,敗家亡身",昔日的佛教清修之地似乎也不怎麼平靜~~

除了碑面外,其它地方都被罩住了,但如果可以的話,碑面用個壓力板隔絕環境的摧殘才是首要的任務吧 !!

只怕再過幾年,裡邊的文字就一個也認不出來,屆時又是一個文物的消失,那可真是不知該如何說才好 #_#

阿里山是嘉義最富盛名的景點,由於太過閃耀,位在平地上的一些景點便有些黯然失色,走在嘉義市區的小路裡,每每看到一古樸滄桑的木造平房,總是會不禁好奇地想要知道:這些建材莫非是來自阿里山的檜木嗎 ??

沒啥內容的亂亂猜,卻很享受這樣天馬行空的幻想裡 ^_^

從北榮街接中山路,再轉西榮街,點個喝的便沿著中正路回到義興旅館,哈 !! 走了半天,有點小累說,不過很滿足呀~~陰雨天有它的閒情悠雅,只是如果可以的話,大晴天會更好啊 XD

義興旅館的大廳就是停車場,設想得很週到呢 ^_^

晚上到仁愛路覓食(那個綠色招牌就是義興旅館,超近的),沒特別去逛,提到嘉義就不能跳過火雞肉飯,只是不曉得哪裡比較好吃,恰巧路口就有一家,趕緊進去光顧先,哎呀~~有得吃就好,不用計較那麼多啦 ^ ^

這次的嘉義雨後散步之旅看了不少有趣好玩的東西,一些意料之外的驚喜也都能讓人印象深刻,雖然沒去文化街夜市看看是有些小可惜,不過這趟嘉義市區雨後小旅行倒是收穫甚豐,初探嘉義市區之行,真是很開心呀 XD